El precio de contar la verdad

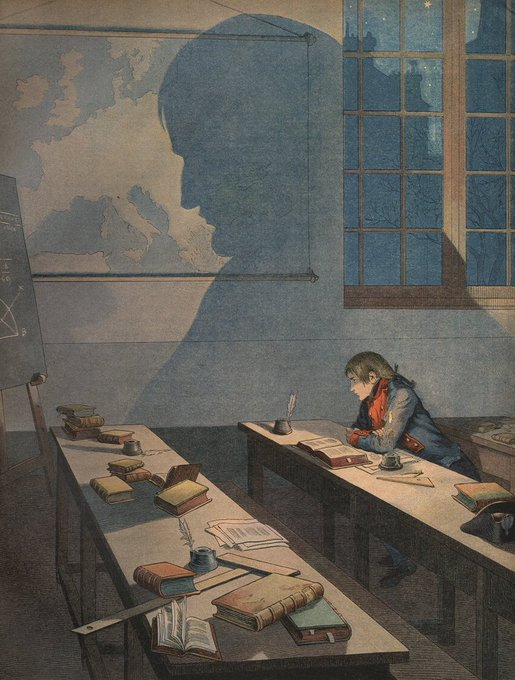

En México, estudiar periodismo es una decisión que se toma con el corazón, se paga con el bolsillo y se sostiene con el cuerpo. No hay promesa de riqueza, ni garantía de estabilidad. Lo que hay es vocación, terquedad y una fe casi religiosa en que las palabras pueden cambiar algo. Quienes cursan la carrera de Comunicación y Periodismo lo saben desde el primer semestre, no están eligiendo una profesión, están entrando a una trinchera.

Son más de 250 mil personas las que han estudiado esta carrera en el país. Apenas el 1.6% del total de profesionistas. Una minoría ruidosa, incómoda, necesaria. Cada año, más de diez mil nuevos egresados se suman al mercado laboral, con títulos bajo el brazo y micrófonos en la mochila. La mayoría son jóvenes que aprendieron a escribir en redacciones universitarias, a grabar con celulares prestados y a editar con software gratuito. Llegan con hambre de contar, pero también con miedo de no encontrar dónde.

Estudiar periodismo en una universidad pública cuesta, en promedio, 40 mil pesos. En una privada, la cifra se dispara a más de 390 mil. Es una de las carreras más caras del país, y paradójicamente, una de las peor remuneradas. El contraste es brutal: se paga como si fuera medicina, pero se cobra como si fuera voluntariado.

La inversión educativa, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se considera “insegura” tanto en el sector público como en el privado. No por falta de calidad, sino por el riesgo de no recuperar lo invertido. En otras palabras: el periodismo es una apuesta. Y como toda apuesta, puede salir bien. O puede dejarte en la ruina.

Las mujeres que estudian periodismo ganan, en promedio, 19,508 pesos mensuales. Los hombres, 21,967. La brecha existe, aunque el oficio sea el mismo. Las mujeres cubren guerras, entrevistan presidentes, escriben columnas, moderan debates. Pero siguen cobrando menos. No por falta de talento, sino por estructuras que aún no saben reconocerlo.

Los menores de 30 años ganan 16,668 pesos. Los mayores de 30, cerca de 22 mil. La edad, en este oficio, no siempre es ventaja. A veces es desgaste. A veces es cicatriz. A veces es la certeza de que el periodismo no envejece bien.

La tasa de ocupación de quienes estudiaron Comunicación y Periodismo es alta: 95.9%. Pero el 27.6% trabaja en la informalidad. Muchos son freelancers, colaboradores, productores independientes. Viven de contratos temporales, pagos diferidos, promesas editoriales. Trabajan en medios digitales, agencias, radios comunitarias, canales de televisión, oficinas de comunicación social. Algunos migran al marketing, otros a la docencia, otros al activismo. El periodismo, como oficio, se desdobla. Se adapta. Se disfraza.

Los principales sectores donde se emplean son los servicios profesionales, financieros y corporativos (23.5%), transportes y comunicaciones (16.5%), servicios sociales (16.1%) y comercio (14.5%). Apenas el 7.1% trabaja en gobierno u organismos internacionales. El resto sobrevive en la periferia del sistema.

Solo el 5.5% de quienes estudian esta carrera accede a un posgrado. Pero quienes lo logran, duplican su ingreso: hasta 34,421 pesos mensuales. El salto es real, pero el acceso es limitado. El posgrado no garantiza prestigio, pero sí mejora la nómina. Y en un país donde el periodismo se paga con aplausos, eso ya es mucho.

El periodismo no es rentable. No es cómodo. No es seguro. Es ingrato. Pero sigue siendo necesario. Quienes lo estudian lo saben. Quienes lo ejercen lo confirman. Y quienes lo abandonan lo extrañan.

Porque el periodismo, cuando se hace con dignidad, no busca fama. Busca verdad. Y la verdad, aunque no pague bien, es lo único que vale la pena contar.

—

Redacción de Misael Sánchez / Reportero de Agencia Oaxaca Mx