En algún momento entre los hongos y la bruma, entre los quintoniles aún húmedos y los pasos por el bosque mojado de San Pablo Guelatao, el reportero entendió que la Sierra Norte no sólo se camina, también se escucha.

Y eso fue lo que él y cuatro amigos —originarios de Tanetze de Zaragoza, Guelatao de Juárez, Teococuilco de Marcos Pérez y Capulalpam de Méndez— intentaron hacer en su trayecto por la tierra de Benito Juárez. Caminar y escuchar.

En ese andar se les unieron dos periodistas de una agencia de noticias de Francia, interesados no sólo en la geografía, sino en la cosmogonía que late bajo cada piedra, cada raíz, cada relato.

Ese día, entre las callejuelas empedradas y los montes que se yerguen como custodios del tiempo, se hablaba de plagas. Se hablaba, en voz baja, de la muerte silenciosa de los pinos. El descortezador de las alturas no tiene nombre mítico ni leyenda prehispánica, pero arrastra consecuencias que los comuneros conocen mejor que nadie. En la región, desde hace más de cuatro décadas, estos insectos han perforado la corteza de los árboles con una persistencia brutal. No hacen ruido, pero dejan cadáveres en pie.

No citan a expertos, pero los jóvenes de la Sierra, que han pasado por universidades públicas de Oaxaca, saben bien lo que está en juego. Han aprendido que estos escarabajos —esos pequeños verdugos con alas— penetran la médula arbórea, interrumpen el flujo vital de agua y nutrientes, y condenan a los árboles a una muerte súbita.

Lo saben desde la experiencia, desde los planes comunitarios de fumigación, desde las brigadas que trepan montaña arriba para talar, podar, fumigar… y, a veces, enterrar.

La gira del reportero y sus amigos no fue sólo científica y turística. Fue algo más visceral. Al llegar a Ixtlán, compartieron una comida con familias que aún recogen variedades silvestres de quintoniles y preparan caldos con hongos recolectados al amanecer. Entre mordiscos y silencios, hablaron de los otros gusanos, los que se comen. Gusanos de maguey, asados, fritos, suaves por dentro, crujientes por fuera. Antídotos del miedo. Nutrientes de la tierra.

No fue casualidad que, al seguir el recorrido, encontraran zonas acordonadas. Las brigadas forestales acababan de pasar, fumigación, poda, control. La misma lucha de siempre, entre el verde profundo de la Sierra y el avance invisible de las plagas. Es un combate que se repite cada año, cada ciclo, cada estación seca y cada temporada de lluvias. Y que involucra a todos, campesinos, biólogos, estudiantes, y sí, también periodistas. Incluso extranjeros.

Pero hay otra verdad más honda, menos visible que la larva bajo la corteza, la verdad del vínculo entre los hombres y su monte.

La Sierra no es sólo un conjunto de árboles; es una red viva de relatos, prácticas, afectos. Por eso, los amigos del reportero —hijos del viento frío de la Sierra— no hablan de plagas con el mismo lenguaje que los funcionarios. Para ellos, lo que se muere en un pino es también una parte de la comunidad.

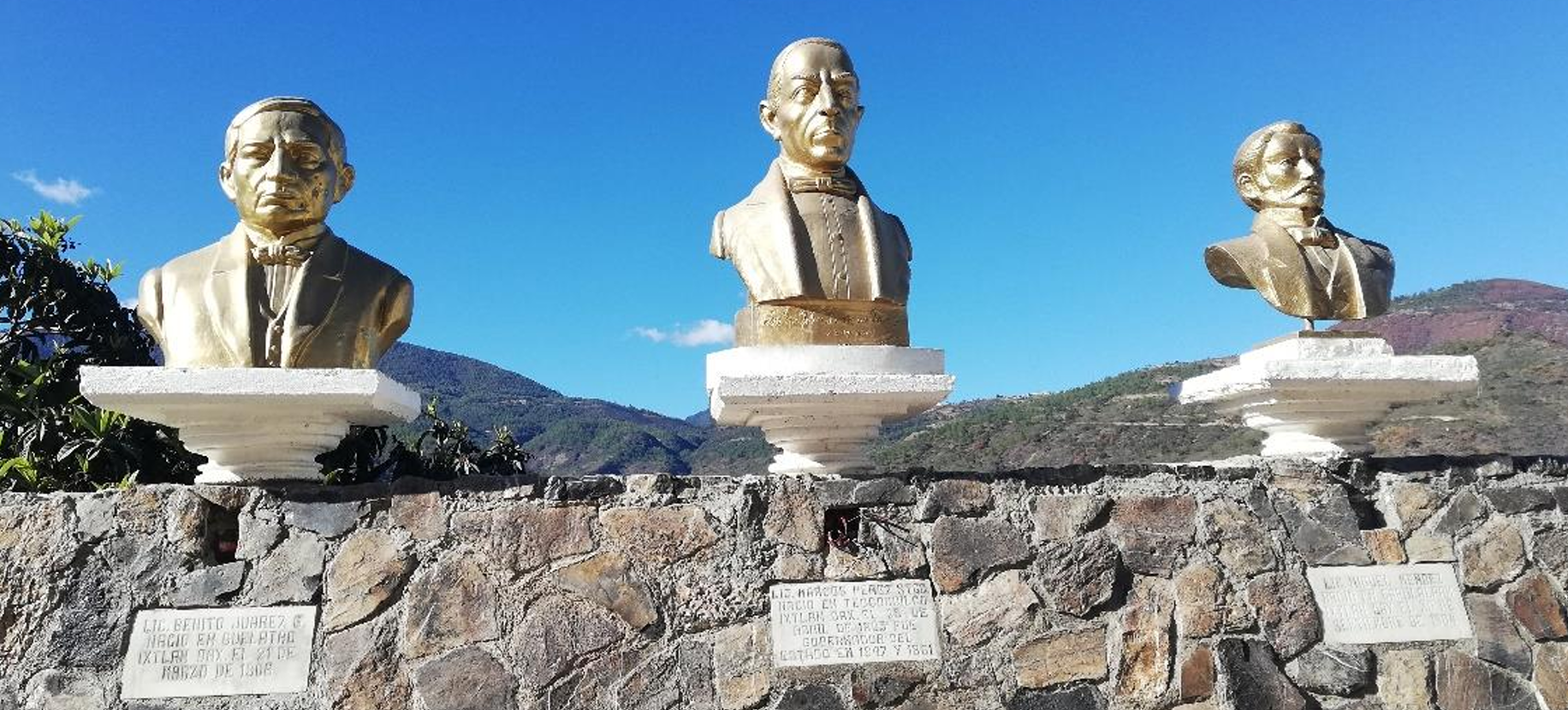

Esa tarde, frente a una ladera donde el sol apenas roza las copas más altas, alguien nombró la trilogía serrana: Benito Juárez, Marcos Pérez y Miguel Méndez, a quienes se recuerda con respeto.

Tres hombres que caminaron estos senderos cuando los árboles eran jóvenes y el cielo más limpio. Hoy, entre fumigaciones y cultivos resilientes, los nuevos guardianes de la Sierra repiten los mismos pasos, con nuevas herramientas, pero con la misma devoción.

El reportero mira a los franceses, que apenas comprenden la densidad del relato. Pero no importa. Y nadie quiere hablar de historia o guerra de pasteles. Hay cosas que sólo se entienden cuando se huele el quelite, cuando se prueba un hongo recién cortado, cuando se oye el crujido de una rama seca en medio del monte. La ciencia ayuda. Pero lo que sostiene a la Sierra es, todavía, la palabra.

++++

Redacción de Misael Sánchez Reportero de Agencia Oaxaca Mx